|

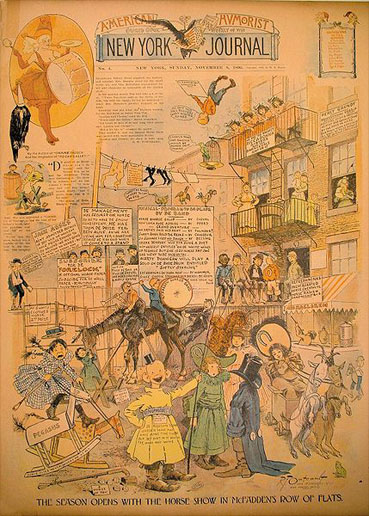

그것은 그가 미국 언론을 주도했던 20세기 초, 과열된 신문사 간의 경쟁 속에서 만들어진 선정적 신문보도를 일컫는 용어, ‘황색언론(yellow journalism)’이란 말이다. 황색언론은 퓰리처가 발행하던 <뉴욕월드>에 게재된 만화의 주인공 노란 아이(the yellow kid)에서 나온 말로, 독자의 시선을 끌기 위해 선정주의에 호소하는 신문의 경향을 말한다. 인간의 불건전한 감정을 자극하는 범죄ㆍ괴기사건ㆍ성적추문 등을 과다하게 취재ㆍ보도하는 경향인데, 20세기 초 조지프 퓰리처와 그의 경쟁자 윌리엄 랜돌프 허스트(William Randolph Hearst)에 의해 주도되었다.

문화와 언론에 있어서 가장 영예로운 상인 퓰리처상을 만든 사람이면서 그와 정반대로 언론의 가장 추하고 음습한 모습을 일컫는 황색언론의 대명사로도 알려진 조지프 퓰리처가 가진 두 가지 이미지는 실제 오늘날 언론이 가진 두 가지 속성, 공공성과 상업주의를 둘 다 아우르려는 이율배반적 성격을 그대로 반영하는 것이라 해도 과언이 아니다.

헝가리에서 온 가난한 이민자 청년, 언론에 발을 들이다

조지프 퓰리처는 헝가리의 유대계 부유한 곡물상의 아들로 태어났다. 그의 아버지는 각 과목마다 가정교사를 들일 정도로 아들의 교육에 열성이었다. 그 결과 퓰리처는 헝가리어뿐만 아니라 독일어, 프랑스어에 능통하고 상당히 높은 수준의 교양을 쌓을 수 있었다. 그러나 유복한 집안 환경은 아버지의 이른 죽음과 파산으로 파탄이 났다. 17세 무렵 퓰리처는 돈벌이를 위해 군대에 들어가려 했으나 병약해보이는 몸과 나쁜 눈은 그마저 불가능하게 만들었다.

결국 퓰리처는 17세의 나이에 유럽대륙을 떠나 머나먼 미지의 땅 미국으로 흘러 들었다. 뉴욕에 처음 도착한 퓰리처에게 미국은 녹록한 곳이 아니었다. 그는 비록 3개 국어를 할 수 있는 교양인이었지만, 영어에 능통하지 않았기에 그가 가진 지식과 재능은 아무런 의미가 없었다.

퓰리처는 남북 전쟁 말기 용병으로 북군에 들어가 잠시 군인이 되기도 했지만, 전쟁이 끝난 후에는 그저 영어를 못하는 하층계급 이민자에 지나지 않았다. 이후 퓰리처는 짐꾼, 웨이터, 노새몰이꾼까지 먹고 살기 위해 무슨 일이든 닥치는 대로 했으며 때로는 노숙자 신세가 되기도 하였다.

뉴욕에 뿌리 내리지 못한 퓰리처는 당시 많은 이민자들이 흘러들던 세인트루이스로 갔고 그곳에서 직장을 얻으려 했다. 그러나 여전히 그의 영어는 서툴렀고 그 때문에 그는 루이지애나 사탕수수 농장에 일자리를 구해주겠다는 사기꾼을 만나 수수료로 그동안 모은 돈 마저 사기를 당해 날리게 되었다.

사기꾼을 잡고 더 이상 다른 피해자가 나오지 않게 하겠다는 일념으로 퓰리처는 세인트루이스의 독일이민자들을 위해 독일어로 발행되던 신문 <웨스틀리체 포스트>에 억울한 사연을 독자투고했다. 독일어에 능통했던 그의 문장력은 뛰어났고 이야기는 실감이 났다. <웨스틀리체 포스트>의 편집자는 퓰리처의 글을 보고 그가 ‘세익스피어 같다’고 생각했다. 그리고 영어에만 능통하지 못할 뿐 충분한 교양을 갖춘 퓰리처를 전격적으로 기자로 등용했다. 앞날이 불투명했던 가난한 헝가리 출신 이민자 청년은 이렇게 언론에 발을 들이게 되고 이후, 미국뿐 아니라 현대 저널리즘의 기준을 만든 신문왕으로 성장하게 되었다. |